Cell系列综述:韩雪祥/徐莹/魏迎辉系统解读线粒体基因编辑的工具与递送技术

来源:生物世界 2025-11-16 15:45

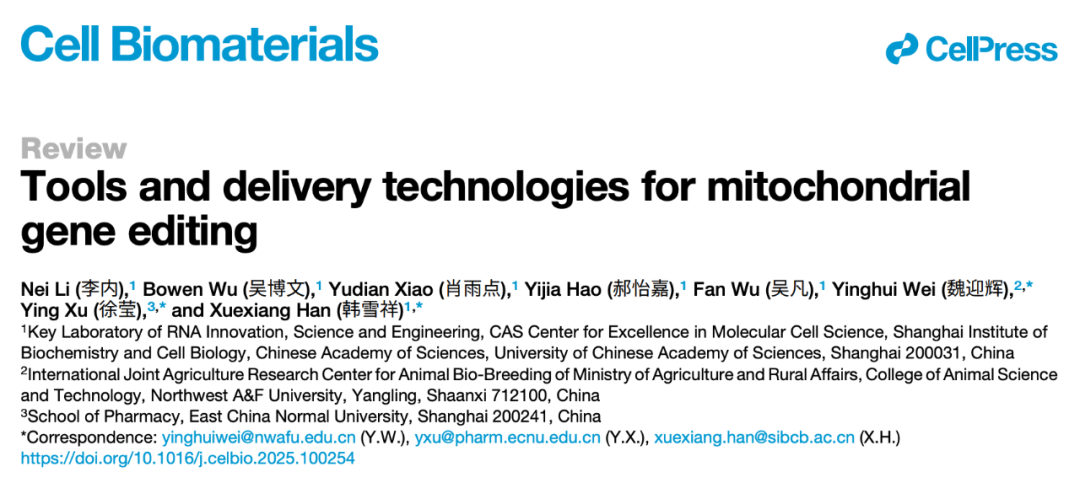

该综述概述了适用于不同遗传背景的各种线粒体基因编辑工具以及当前的细胞质靶向递送技术。该综述还总结了绕过线粒体膜直接将转基因/蛋白质递送至线粒体基质的线粒体靶向递送技术。

线粒体是哺乳动物细胞中受双重遗传控制的半自主细胞器。在超过二十亿年的进化过程中,线粒体保留了两个关键特征——作为“能量工厂”生成 ATP 的能力,以及被双层膜包裹的环状线粒体 DNA(mtDNA)。

线粒体 DNA 编码了 22 种转运 RNA(tRNA)、2 种核糖体 RNA(rRNA)和 13 种蛋白质。tRNA 和 rRNA 参与线粒体基质内的蛋白质翻译,而 13 种蛋白质则作为线粒体氧化磷酸化(OXPHOS)系统的亚基,该系统对于电子和质子的转运至关重要。然而,大多数 OXPHOS 蛋白质(至少 70 种)由核基因编码,随后被导入线粒体。因此,核基因或 mtDNA 的紊乱,都会破坏线粒体呼吸链,损害 ATP 生成,并导致线粒体功能障碍。这些疾病被归类为原发性线粒体疾病(PMD),通常表现为复杂的多器官受累,且往往难以治疗。

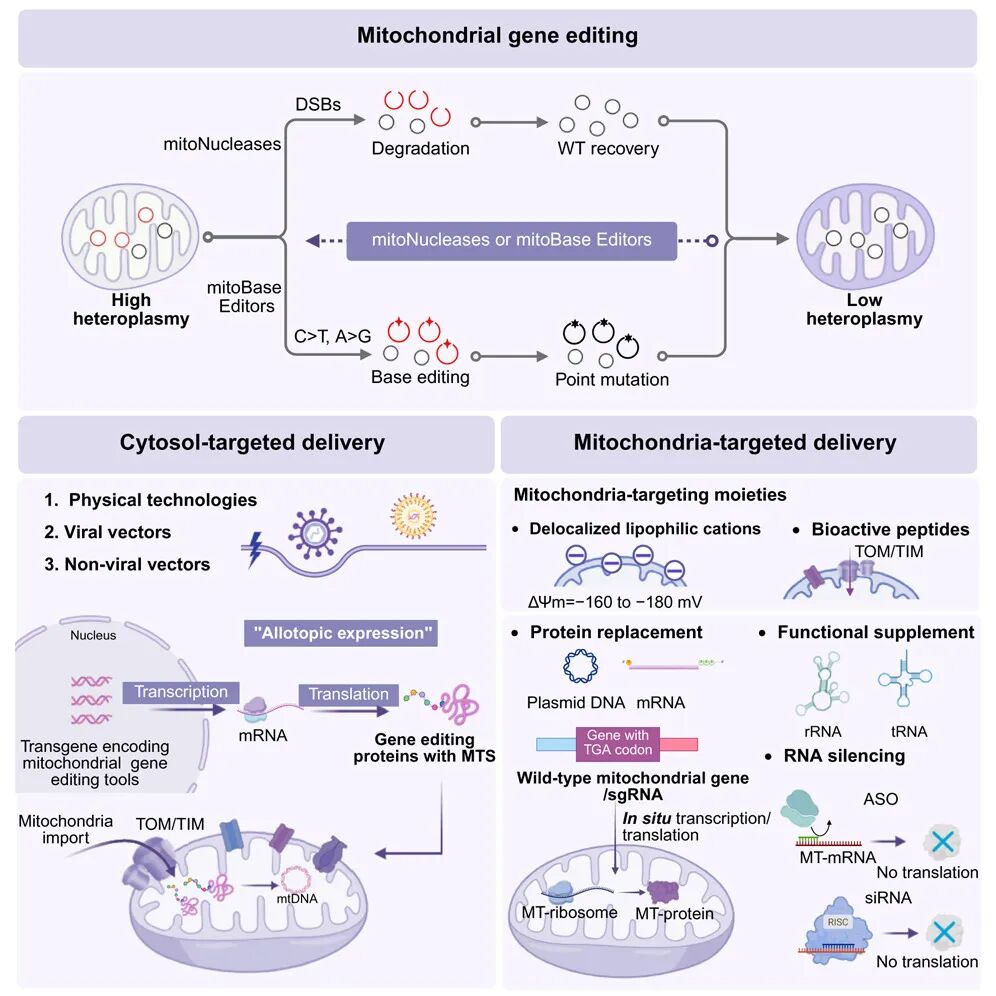

由于线粒体 DNA(mtDNA)的多拷贝特性,其突变通常表现为基因型与表型之间复杂的关联,且个体差异显著。由于线粒体的双层膜结构,靶向 mtDNA 的基因修饰受到限制,这阻碍了疾病建模、发病机制的理解以及治疗手段的发展。

近年来,通过线粒体靶向肽,细胞质中表达的基因编辑蛋白已成功被递送至线粒体,在体外和体内模型中实现了 mtDNA 突变的靶向建立和校正。然而,提高编辑效率和减少脱靶效应仍是工具开发中的关键挑战。此外,开发能够靶向多个组织的递送系统将增强线粒体基因编辑的临床适用性。

2025 年 11 月 13 日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心韩雪祥、华东师范大学药学院徐莹、西北农林大学动物科技学院魏迎辉等在 Cell 子刊 Cell Biomaterials 上发表了题为:Tools and delivery technologies for mitochondrial gene editing 的综述论文。

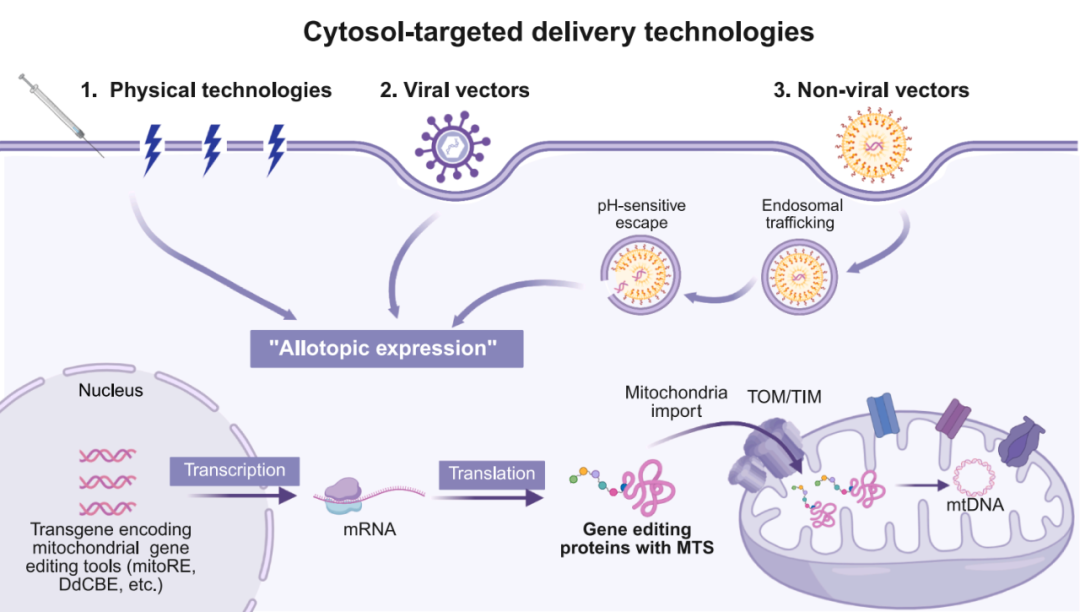

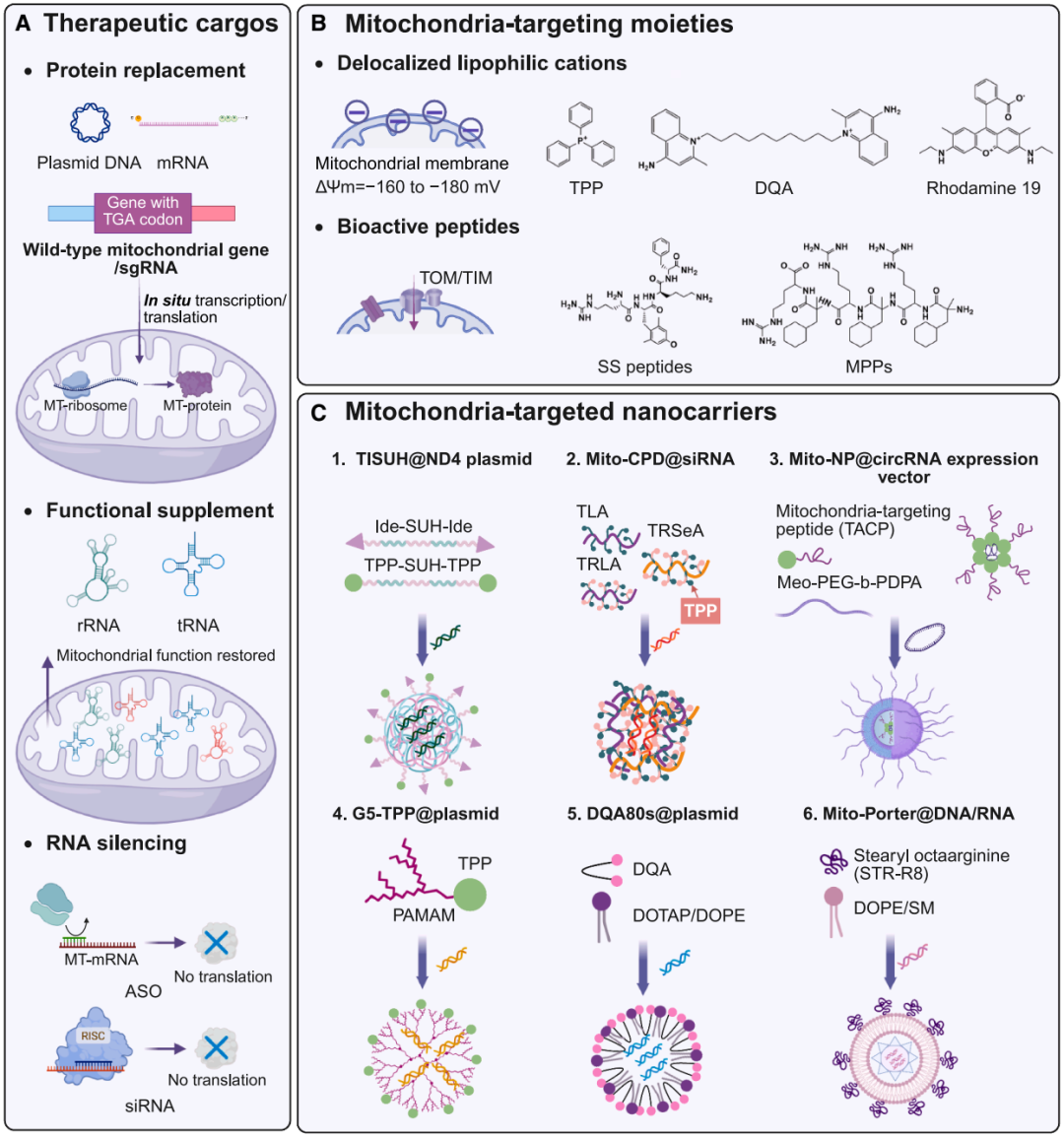

该综述概述了适用于不同遗传背景的各种线粒体基因编辑工具以及当前的细胞质靶向递送技术。这些递送策略依赖于线粒体蛋白质导入机制的完整性,但受限于导入效率低,尤其是对于大型的编辑蛋白而言。该综述还总结了绕过线粒体膜直接将转基因/蛋白质递送至线粒体基质的线粒体靶向递送技术,作为一种潜在替代方案,旨在启发线粒体基因编辑应用的创新递送方法。

线粒体 DNA(mtDNA)是一种独立于细胞核 DNA 的多拷贝环状基因组,在细胞能量产生中发挥着不可或缺的作用。致病性 mtDNA 突变常常导致使人衰弱的多系统疾病。

基因编辑技术的最新进展推动了新型 mtDNA 操作工具的发展。然而,安全有效地将其递送至靶细胞或器官,对于开发成功的线粒体疗法至关重要。

在这篇综述中,作者们系统总结了当前线粒体基因编辑工具的现状,并重点关注其优化过程。该综述回顾了用于生成或纠正 mtDNA 突变的细胞质靶向递送技术。还讨论了线粒体靶向递送技术及其在线粒体基因治疗中的应用,并展望了其在原位 mtDNA 编辑方面的潜力。最后,作者们为线粒体基因编辑的进一步发展提供了观点。

线粒体基因编辑的异质性动态及机制基础

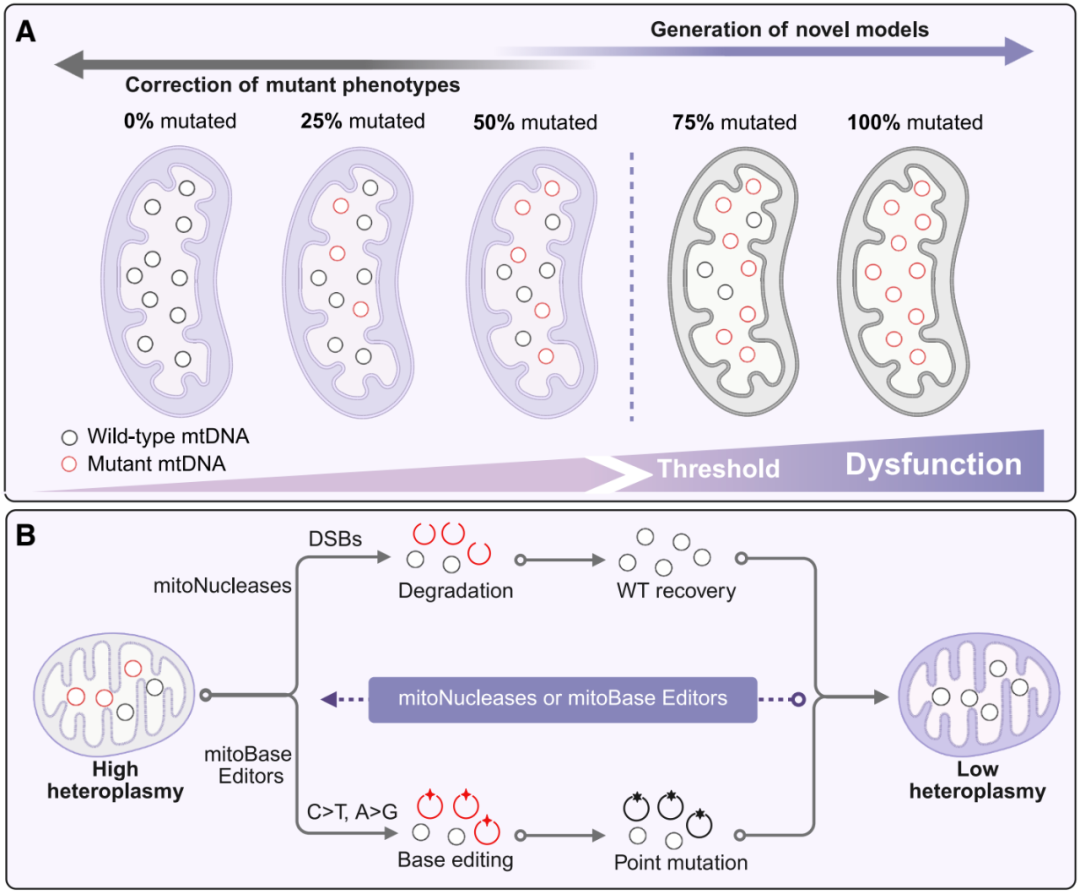

线粒体靶向的核酸酶

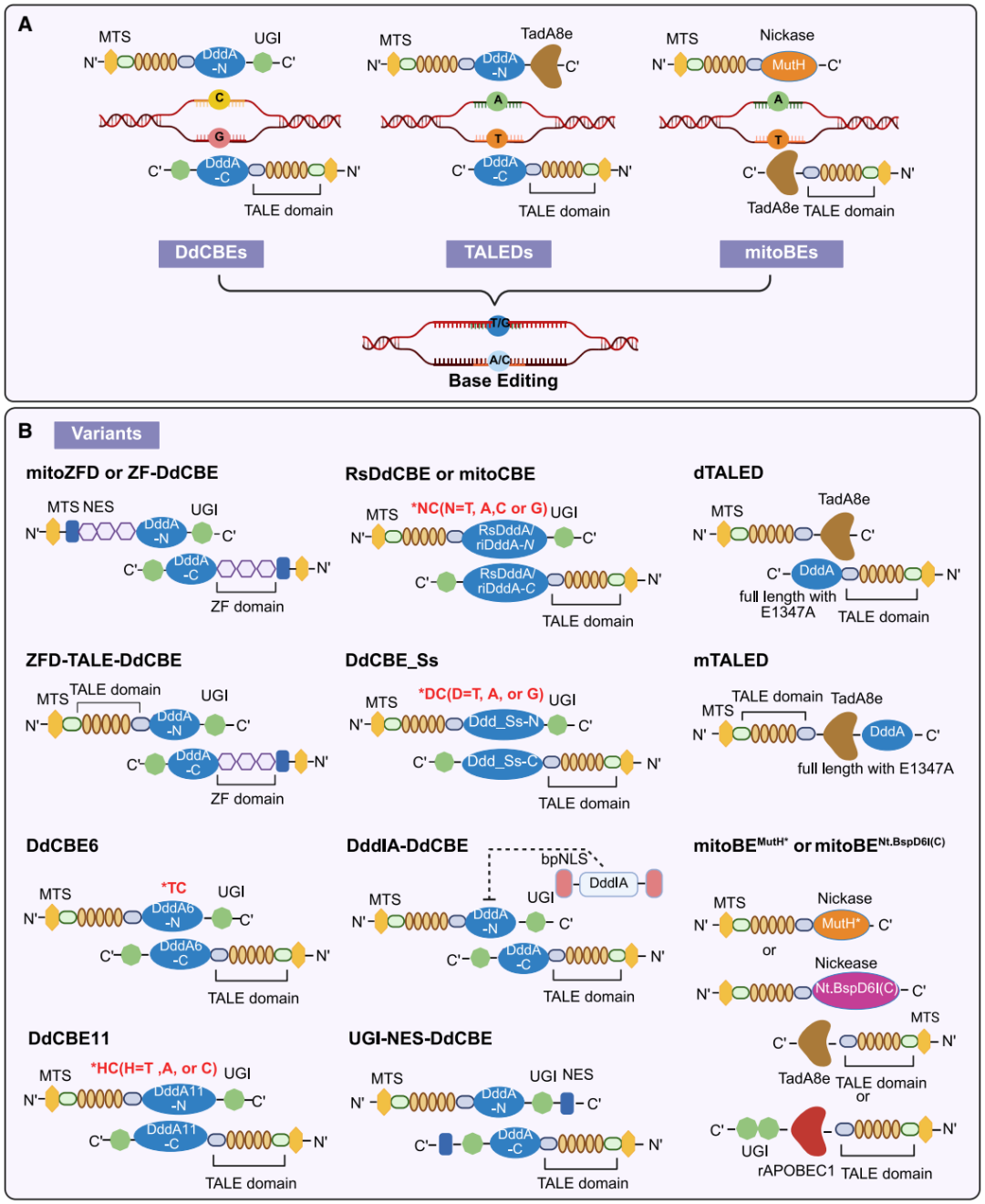

线粒体靶向的碱基编辑器

通过细胞质靶向递送技术实现线粒体基因编辑的分配位点表达策略

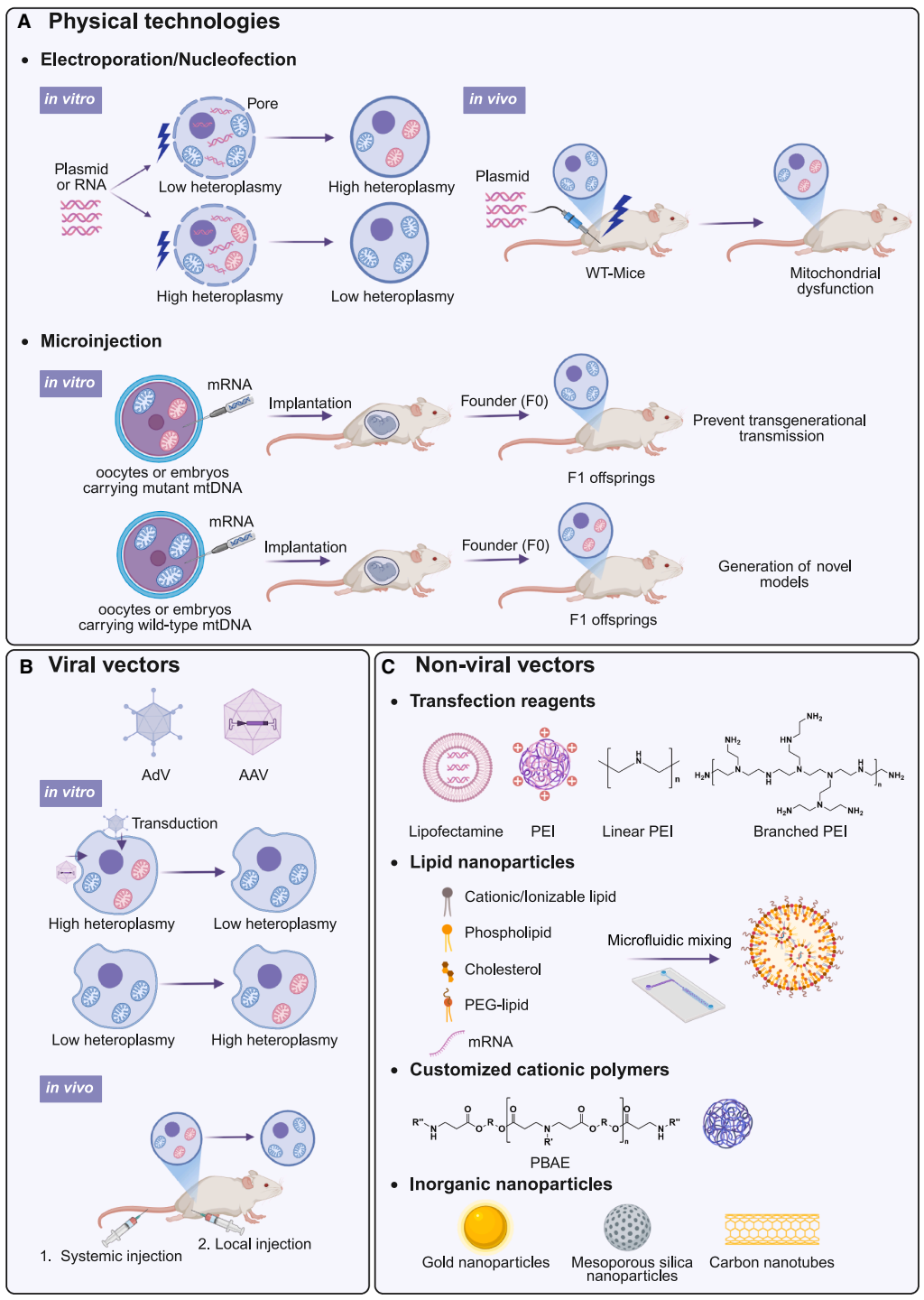

细胞质靶向递送技术的进展与应用

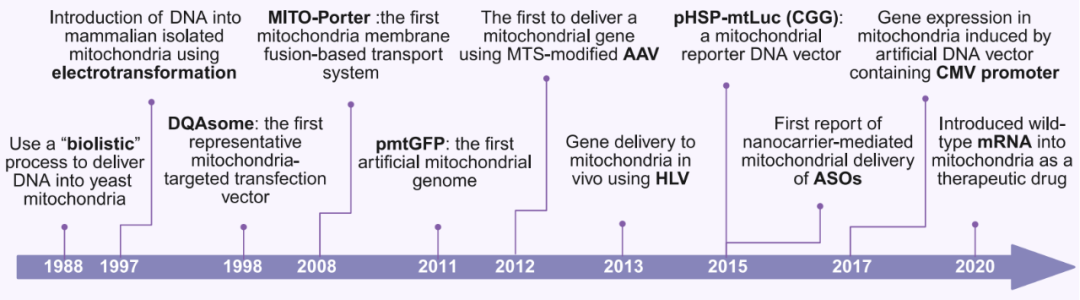

线粒体靶向的基因递送技术的关键里程碑

线粒体靶向的纳米载体的组成与应用

线粒体靶向的纳米载体的组成与应用

总的来说,持续开发高效且安全的线粒体基因编辑工具,并结合针对患者个体的递送载体,对于推进这一领域的发展至关重要。创新的线粒体靶向递送技术具有显著潜力,能够提高线粒体 DNA 的可及性,推动线粒体遗传学研究,并最终解锁线粒体 DNA 编辑的治疗应用。

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。